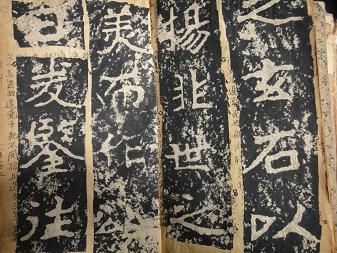

下図、鄭羲下碑(ていぎかひ)、原拓

中国書道辞典・中西慶爾編・木耳社、 p.729に、

「鄭羲碑」、、、包・世臣が「篆の気勢あり、分隷の雅韻あり、かつ草書の情性あり」と激賞して以来いよいよ重んぜられ、わが国においても、日下部鳴鶴がもっぱらこれに拠ってから、明治・大正にわたって影響するところがすこぶる多かった。、とある。

比田井天来伝・中西慶爾箸・木耳社 p.21.22に、

清水憲雄氏に左の話がある。

「先生が鳴鶴先生のところへ行つていたころ、、、よい法帖などなかったので、天来先生はなんとかしてよい法帖をさがして研究して書こうとされた。本屋を片つぱしからさがし回つて、とうとう上野の不忍の池の近所で見つけて、値段を聞いたら百円だという。明治中期の百円だから大金だ。おやじに連絡したら、東京のおじに百円の貸しがあるから、それがもらえたら買えというので、おじさんのところへ行つて頼んだら、おまえのいうことならしかたがないといつて、古本屋に行つて六十円にしてもらい、またまけて五十円で買つたというのだ。東京の書家たちもそれを買いたくてためていた。ところが買いに行つたらもうない。だれが買つたろうと尋ねたら、それは信州の書狂人だというのだ。」

これと似たような話が、在郷当時のこととして手島右卿氏によって次の如く伝えられている。

「年に何度か用具を求めに東京へ出てきたが、ある時「鄭文公碑」を見て飛びつき、四百円かで買って帰った。それはみんな欲しくても金がなくて買えなかったもの、それをすっと一ぺんに買ってしまったので、鳴鶴先生もびっくりした。」

これには誤聞があったとし、右卿自身が後に右のように訂正している。、、、

p.57に、熱狂的な碑帖蒐集、比田井天来は十四五歳の時から碑法帖の臨書が好きであった。、、、とある、

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください。