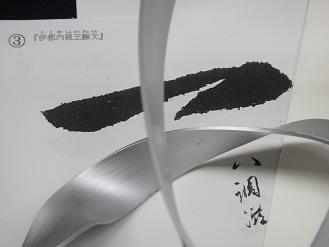

下図、「一」のプリントと立体象書の作品の一部を写す、、、

プリントの③は平安の三筆、橘逸勢の筆といわれている「伊都内親王願文」、「二」の字、の第二画の横画(オーカク)を引き伸ばしたもの、、、第二画は、第一劃(かく・は、画というよりは劃だという)の終筆が重要な意義をもっているのであります。行書、草書の筆意という、変化のきざし、これが顕著である、、、説明の写真ですので、この「二」の字の重要さ!!!について、、、、素晴らしいといわれる古典なる表現、書を書くという表現をどう考えれば?そして表現をどう生かすのか、、、この「一」の始筆は、もともとは「二」の字ですから、第一画の「終筆の筆勢」を受けて、「入筆の状態」に変化する、、、この変化がつまり「「始筆」の形のなったものです。たどればいいことなのですから、「第一画の終筆の状態・終筆の筆勢」は、たどれば第一画の入筆の時点にある!!!それをたどれば、その入筆以前にある!!!入筆以前のあるということをたどれば、それは筆を執る筆者にある!!!―これを筆意―という!!!

昭和三十一年「書の美学と書教育」 井島勉・墨美社、昨日のつづき

―教育における書教育の意義― p.164

このような書の本道に照らして、書教育は推進さるべきもの、それは保守だ前衛だというおとなたちの対立とはなんのかかわりもないこども自身の書である。正しい書教育によって、こどもたちは、文字を書きながら、解放された彼ら自身、本来の自由な人間そのものに帰ることができる。文字には特有の意味もあり、さまざまな連想も寄せられる。それは知識の足跡でもあり推進機でもある。かかる内容を包んで文字を書きながら、しかも彼らは偽りのない自分自身に帰るのだ。いいかえると一人一人が美の創造者になるのである。自由な表現を遂行しながら、おのずから筆を駆使する技術を体得する。体得された技術は、他のさまざまな表現に、ときには実用的な書写ということにさえも、十分役立つにちがいない。けれども、それが目標であるのではない。すべての芸能科と同じように、解放された彼ら自身に帰すこと、しかもここでは、人間の文化生活に不可欠な文字を書くことにおいてそれを果たすところに、書教育独特の使命がある。もちろん、書が文字に奉仕するのではない。むしろ文字が書に奉仕するのである。、、、つづく

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください