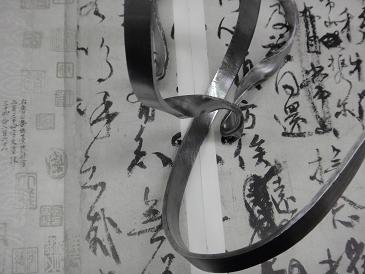

只今、作品制作最終段階(磨き)!サンドペーパー80番でもなかなか手強い!根気よく、丁寧にと思うのだが、丁寧に磨けば磨くほどに傷が浮かび上がる!立体象書作品の磨き段階では、いつもそうなのだ!傷は深い!!!作品の下に見えている顔真卿の祭姪文稿の終わりの行に、嗚呼(ああ)哀哉(かなしいかな)の四文字が書かれている!嗚呼!嗚呼!

昭和三十一年「書の美学と書教育」 井島勉・墨美社

―書教育の周辺にあるもの― p.172.173に、

道徳教育の一面

日本の伝統的な芸術の世界では、中世以来、独特の芸術観が支配してきた。今日、芸術の名でよんでいるものが、たんなる「術」ではなくて「道」であるという思想は、ともかくも、日本の芸術思潮の一つの特色であった。歌道や茶道なども、仏道や武士道と同じ道につながる一面を有するものと考えられていた。芭蕉が「西行の和歌、宗祇の連歌、利休の茶、雪舟の絵を貫くものは一つだ」と考えたときに、この一なるものは、多分に仏道的なるものになぞらえられていたにちがいない。

このような芸術觀は、日本固有の精神主義的な世界観の一帰結でもあり、西洋中世芸術におけるキリスト教の場合のごとく、中世の仏教思想によってはぐくまれ更に封建社会の生活感情によって支えられてきた。永い鎖国の時代にますます固められて、開国の後にも牢固として受けつがれて いる。人間性の解放を自負する現代においても、その名残りは相当に根深く、いわゆる伝統芸術の重大な性格をなしているようである。、、、と、つづく(1956年)

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください