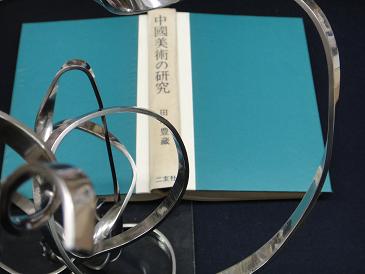

下図、サンドペーパー8000番を終えた立体象書作品、昼、宅配便へ、、、制作完成直前の作品と一冊、「中國美術の研究・田中豊藏・二玄社」 一九六四年十二月二十五日發行 定價 一八〇〇圓、

p.411、―美術鑑賞態度―として、、、東京から疎開して親しく地方農村に來て見ると、この事實は一層甚だしい。農村にもなかなか文學青年といったものがあつて、新古の文學をいろいろ渉獵して居り、又相當高等な文學理論を演べるが、さて美術を見せると、多くの人は風馬牛相及ばざる状態である。已に文學に興味を持つ以上は、美術にも興味を持っても好ささうに思ふが、そうは行かない、、、高級の美術に接する機會が殆んどない、從つて鑑賞といふことに慣れないといふ事實、、、是は兒童に就いても同樣の現象があるので、、、とある

昭和三十一年「書の美学と書教育」 井島勉・墨美社

―芸術教育としての書教育― p.176、つづき、

要するに、文字を書くことと書を書くことは、原理が別なのである。文字を書くことは、言葉を伝えるための記号を書くことであり、それを支配する原理は、あくまでも記号伝達の正確さである。それに対して、書を書くことは、書と称される芸術をつくることであって、これを支配する原理は、文字を媒質として造形しながら、そこに表現されてゆく独創的な自己自身、すなわち美しさを、他人が鑑賞しうるものたらしめることである。前者は、知識的ないしは技術的原理であるに対して後者はあくまでも美的原理である。柿であることをしらしめるために柿の絵を描いても、必ずしも常に立派な絵であるわけではなく、柿に見えない柿の絵がかえってより強い芸術的感動を呼ぶこともありうることは、むしろ現代人の常識であろう。、、、とある(1956年)

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください

[5回]

[5回]

PR