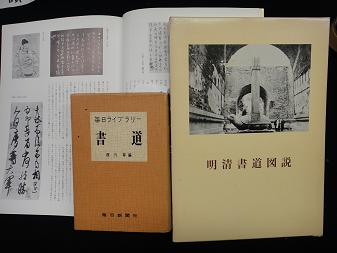

下図二冊、「毎日ライブラリー・書道・西川寧編・毎日新聞社」昭和三十二年 発行、

「明清書道図説・青山杉雨・二玄社」一九八六年二月十日 初版発行、

上図、「書道」昭和三十二年、p.201~213で、

‐現代作家の諸問題‐として、

青山杉雨(あおやま さんう・1912-1993)氏は、こう記している、、、

,、、各時代々々の様式の変化は多かれ少なかれこの古典に対する作家的態度から生れてきている。そしてそれは今日でも同じことでこの態度に対するそれぞれの異なり方が結果としての作品となって現われてきているのであるから、古典というものは最大公約数的なもので、その作家的態度は最小公倍数的なものである。この最小公倍数の本質的な相異を理解すれば今日あるところの諸傾向はわかるわけであるが、書道のような微細な差異を焦点としている仕事ではこれがなかなかむずかしいことなのである。、、、

、、、しかし、よく考えてみると、これらの現象はあまりに私小説的な、また書壇的なせまい世界での観念的な作家々々の相互的理解の上に立ちすぎていて、現実的な生活感が薄弱なような気がして仕方がないのである。

あえて庶民的といわないまでも、書壇以外の人々に働きかけうるような強い力を書道が持ち得ないかぎり、このいわゆる近代的現象も單純な観念の空転か、作家の感覚的遊戯に終ってしまいそうな懸念が少なくない。

そう考えてくると書道が新しい進歩を持つためには、たとえば先述のような西欧的理解と東洋的理解のふり出しへもどってもう一度―いや、何べんも考えなおしてみる必要があると思われる。 と、半世紀前(1957年)の‐現代作家の諸問題‐で氏は、いう、、、

1986年発行、上図の頁・「明清書道図説」‐序説‐p.3にも、、、

、、、また王羲之が例え千古の大宗であるとしても、書の表現がこれのみに限定されてしまったのではつまらない。これに種々な異質の要素が作用してこそ羲之書法が精彩を発揮することは、宋以後の名品を見ればよく解る。そう言うプロセスを、より弘くより深く模索することによって、私達は進歩して行くのではないかと思うのである。、、、と、記している、

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください