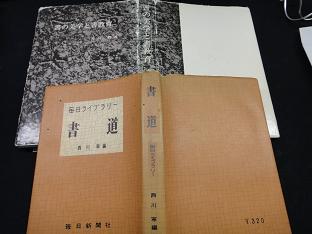

下図、この日記に掲載している、昭和三十一年「書の美学と書教育」と、昭和三十二年「毎日ライブラリー 書道・西川寧編」の二冊、

昨日は、下図(書道・付録)、松井如流先生の、、、若い人に一言、、、でした、、、

昭和三十二年「毎日ライブラリー書道・西川寧編」、昨日と同じ(書道・付録)、

藤田経世(フジタツネヨ・1903~1984)氏、半世紀前の、「書」について、、、

―手本の問題―

書の展覧会にいって、いつもふしぎにおもうのは、むかしのひとの筆跡を、そっくりそのままにうつした模写が、堂々とならべられていることである。また、模写ではなくとも、ああこれはなにを手本にしたな、すぐさま見わけのつくような、模写まがいのたぐいが、いくらもみいだされる。ことにかな書きでは、それがいちじるしい。

このような模写ないし模写まがいの作品が、展覧会場にならべられることは、たとえば絵画のばあいには、まるきりみうけられない現象であるといえる。絵画といわず、ほかの美術の部門でも、例をもとめるのはむずかしい。書のばあい、手本というものが、どんなに大きなちからをもっているかを、つくづくとおもいしらされる。

わたくしは、模写ということが、ある作品のよさを見きわめるうえに、やくだつことまでも、否定するのではない。また、たねほんがすぐわかるような過程をたどるのを、すべてゆるせない邪道と、かんがえているのでもない。しかしながら、書のばあいには、どうもそのようなことがらが、最終の目標であるかのように、うけとられているのではないかと、うたがうきもちが、おこってくる。すくなくとも、それだけで満足しているひとたちがあり、しかもそういうひとたちが、ひとかどの専門家として、あつかわれているのではないのか。

ともかく、そんなうたがいをおこさせるほど、書においては、手本というものが、おもくみられている実情を、あらためて注目したい。同時に、書というものは、それほど手本をたよりにしなければ、なりたたないものか、そこのところをはっきりさせるのでなければ、どうともならないゆきづまりへ、おちこんでしまう危険が、さしせまっているように、かんがえられる。あえて、手本なるものについて、二、三の問題をとりあげてみたい。、、、という、、(筆者・美術評論家)藤田経世氏の1957年、、、つづく、

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください