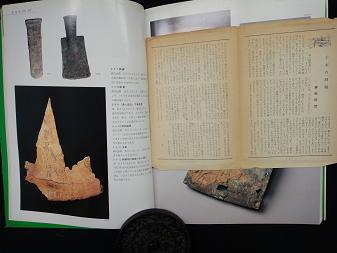

下図、中国歴史博物館‐中国通史陳列‐商代の経済と文化、p.38、3-3-9「衆人協田」牛骨刻辞、、、殷の甲骨文の頁に、昨日の(書道・付録)藤田経世氏の、―手本の問題―を置く、

昭和三十二年「毎日ライブラリー書道・西川寧」、昨日と同じ(書道・付録)、

藤田経世(フジタ ツネヨ・1903~1984)氏、半世紀前の「書について」、、、

―手本の問題― つづき、、、

、、、 手本が型になったばあい、個性の躍動をおさえつけることに、なりやすいのは、いうまでもない。そして、型のなかにはいりこんでいれば、たいしたほねおりをしなくとも、どうにかおさまりがついてゆく。ことに書では、かたちの変化といっても、あるきまりのある文字を、とりあげるのだから、いっそうらくに、しまつができる。それだけにおちこみやすく、またぬけだしにくい。

わかりきったことを、いまさらのように、ここでもちだすのは、わかりきっていながら、型のなかにぬくぬくと、あたたまっているかたむきが、ひどくめにつくからである。しかも、その安易さを正当化しようと、いなおっているような、ふてぶてしささえ、みうけるからである。型にひっかかるおそろしさを、あらためていいたてる必要が、あるとおもう。

また、手本が単なる便宜、あるいは手段にすぎないことを、あきらかにしていないため、とんでもないはきちがいが、おこってきている。たとえば、書に対して、かくべつ関心をもたないひとが、書をみるときの標準は、学校でならった手本のすがたである。しかも、ごくすえのすえの、形式的なことがらが、いちばん根本的な規則として、第一に適用される。字の大きさが不ぞろいであるとか、行がまがっているとかすると、もうそれだけで、その書はだめなのだと、きめられてしまう。

このような常識が、くつがえされないかぎり、ほんすじの書が、民衆のなかに基盤をもつことは、とうてい不可能である。さらに、習字のけいこをしたようなひとでも、あたえられた手本からぬけだして、ひろい視野をもつところまでは、なかなかすすんでゆかない。あたまから、おっかぶされるのでなくても、そんなふうの奇妙なはたらきが、ひきおこされてきている。、、、という、(筆者・美術評論家)藤田経世の1957年、、、つづく

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください