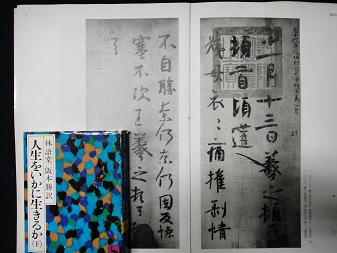

下図、「姨母帖・中国法書選12・二玄社」と、「人生をいかにいきるか・林語堂・講談社学術文庫447」の二冊、

上図、姨母帖(いぼじょう・遼寧省博物館蔵・萬歳通天進帖所収)、

p.13、東晋の王羲之書と伝えるもの。、、、やや荒々しい古拙味の多い作品で、首行などには章草の気味も見え、王書の通念からはかなりほど遠いものである。楊守敬は「この一帖を見るに、右軍もまた古拙をもって勝り、専ら姿致を尚ばざりしを知る」といっているが、更に中村不折は、他帖の姿致多きものをしりぞけ、本帖を推して、これこそ右軍の真髄に迫るものとしている、、、と、「中国書道辞典・中西慶爾」にある。

可比丹(カピタン)、この帖を実際に目にしたのが1985年、先年、この博物館は新しくなり大きく変っていた、、、

かえねばならない!!!という、林語堂(1895-1976)「人生をいかに生きるか」のp.206、、、を、

―記問の学はもって人の師となるに足らず。―

形式はなんにせよ、人間の知識を考査したり、測定したりすることができるという考え方を捨てなければならない。荘子は巧(たく)みにいった。「吾が生や涯(かぎり)あり、しかして知や涯(かぎり)なし。」結局学問の探求は、新大陸の探検、またはアナトール・フランスのいわゆる「魂の冒険(ぼうけん)」のようなものにすぎないものであって、その探求の精神が、解明的、研究的、好奇的、冒険的な気持で維持(いじ)されるなら、苦しみとなることなく、楽しみとしてつづくものである。規制的、劃一(かくいつ)的、受動的な知識の詰込(つめこ)み主義を、積極的で発展的な個人的楽しみにかえねばならない。

卒業証書や点数がひとたび廃止されるか、あるいはただそれだけのものとしてとりあつかわれるようになれば、学生はすくなくとも、勉学の目的はなんであるかということを反省せざるをえなくなるから、学問の探求は積極的となる。現在の状態では、学生にとって問題は答案ずみである。新入生は二年生となるために勉強し、二年生は三年生となるために勉強する。彼らはこれになんらの疑問もいだいていない。、、、つづく、

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください