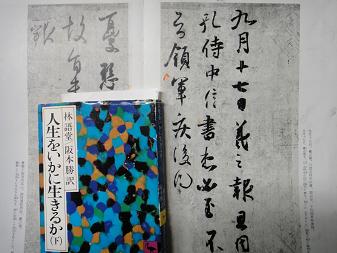

下図、「国宝・孔侍中帖(九月十七日帖)の頁・中国法書選12・二玄社」と、「人生をいかに生きるか・林語堂・講談社学術文庫447」の二冊、

上図、二玄社、王羲之尺牘集.上に、「孔侍中帖(こうじちゅうじょう)・国宝・前田氏尊経閣文庫蔵」とある、「哀禍帖・孔侍中帖・憂懸帖」の三帖。また東京国立博物館にて今年、2013年「特別展・書聖 王羲之」、2006年「書の至宝 日本と中国」等、展示がなされている、、、

上図文庫本、p.218、、、いずれみな、見た目に美しいものである。芸術には個性的表現が横溢(おういつ)していなければならない。そしてその表現力は、技法に拘束(こうそく)されることなく、自由に嬉々(きき)として技法のなかに躍動(やくどう)しうるものでなければならない、、、という林語堂、

昨日からの、林語堂(1895-1976)―記問の学はもって人の師となるに足らず。― つづけよう、

p.207、、、彼らはこれになんらの疑問もいだいていない。だが本来の学問の目的となんの關係もないような考えは、いっさい払(はら)いのけてしまわねばならぬ。なぜなら、およそ学術の究明というものは、もっぱら自分自身の問題であって、他人のことではないからである。

しかるに現状においては、学生はみな大学幹事(かんじ)のために勉強している。多くの善良な学生は、親のため、または未来の妻のために勉強している。すなわち、在学中多額の学資を出してくれた親に不幸者とならないように、謹厳(きんげん)でやかまし屋の教師の前で謹厳(きんげん)に見せるために、あるいはまた、学校を出てから、家族を養うために高い給料をもらいたいために勉強しているのである。かような考え方は、すべてモラルを欠くものではあるまいか。学問の探求は誰の仕事であってもならない、ただ自分自身の仕事であるべきである。そうあってこそ、はじめて教育は楽しみとなり、積極的となる。 、、、という。

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください