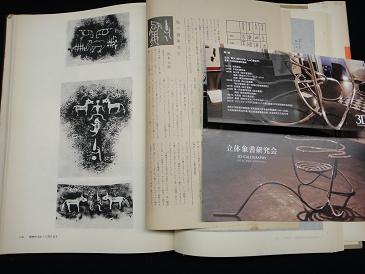

下図、昭和29年出版・平凡社(書道全集 第一巻 中國1 殷・周 蓁)、p.13 動物を表した殷代金文の図版と、その上置いた月報(殷の圖象文字 岡本太郎)とある文、それと立体象書研究会(3D CALLIGRAPHY)のリーフレット、、、岡本太郎はこの月報記載の文末、殷の圖象文字についてこう記している、、、また私自身、繪畫は概念でもなければ美學でもない、名人藝などでは勿論ない。そういった諸条件をのりこえるところに藝術の本質があると主張し、それを實踐している。

殷書をながめながら、古代から一本グンと貫いた藝術の魔術的な力に打たれ、私はあらためてこれからの藝術の大きな人間的役割を確認するのである。 (洋畫家) 、、、昭和29年(1954年)、

昭和三十一年「書の美学と書教育」 井島勉・墨美社

―藝術教育ということ― p.178、つづき

書というものの根源的なな性格にかんがみれば、独立教科としての書教育を支えるゆえんは、それが一つの芸術教育として遂行されること以外にありえないことを、前回に述べた。そして、特に現代においては、美術や音楽に関連して、芸術教育ということが強く省みられ、良きにつけ悪しきにつけても、ともかく流行的な様相を呈している。

ところが、この言葉もかなりの多義性を含んでおり、それを整理してかからなければ、実施の上に混乱を招来するきけんがある。

一、芸術家教育としての芸術教育

美術学校や音楽学校は、その代表的な機関である。要するに、専門的な芸術家を養成するための教育である。日本では、東京に国立の芸術大学があって美術学部と音楽学部とを擁し、京都にも市立の芸術大学がある。その他、各地に美術や音楽の短期大学があり、高等学校の中にも、たとえば京都のように、特別の美術コースや音楽コースを設けている場合がある。私塾や研究所の類も、芸術の各分野にわたって少なくないであろう。それらは、かつてはいわば徒弟的な養成機関であったり、もっぱら技能教育の施設であったりしていたが、芸術観の推移や学校制度の変革に伴なって、現代では幅の広い一般教養科目の指導にも、かなりの重点を置いている。けれども、、、とつづく(1956年) 、

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください

[8回]

[8回]

PR