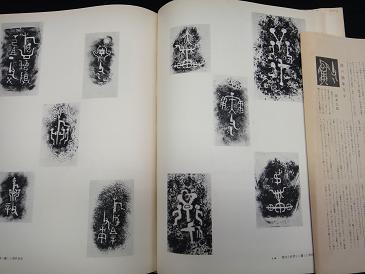

下図、昭和29年出版・平凡社 (書道全集 第一巻 中國1 殷・周 蓁) 、p.14.15、(殷の圖象文字 岡本太郎)、その文に、

、、、いったい、この繪とも字ともつかない、そして装飾ともいえない奇妙な形の、無限のたのしさ、魅力というのはどういう處から出て來るんだろうというのが第一の疑問である。ここから突込んでみることにする。

ここには篆書のような形式化と固苦しさはない。更に銅器などに見られる装飾のような、おもおもしく氣負った氣分もない。ちょうど「近代繪畫」そのままの、明るい氣配である。私自身、描いてみたいと常に内に感じているモチーフに極めて似通った、ナンセンスと思えるほど明朗な魅力なのである。、、、という(1954年)

昭和三十一年「書の美学と書教育」 井島勉・墨美社

―芸術家教育としての芸術教育― p.178.179、つづき

、、、けれども、あくまでも専門の芸術家養成が目標であるから、設備や教科課題も、それを中心として構成されていることはいうまでもない。

ところが、この意味での芸術教育と、小中高の一般学校における芸術教育とを同視してはならないし、両者の間に、直接の因果関係を設定することも誤謬である。一般学校における芸能科の学習時間は、一見すれば芸術学校における修学と等質、もしくはそれの未発達なる前段階と見なされやすいが、しかし、両者の教育理念がまったく別であり、したがってその方法にも重大な差異の存することを見のがしてはならない。

― 一般公衆を対象とする芸術教育 ―

これは社会教育としての芸術教育でもある。美術館、博物館、音楽堂、芸術に関する公開講座などは、それに属する重要な施設である。さまざまな日常生活の業務に従事する公衆の芸術的教養を高めようとする教育である。特殊な業務にたずさわっている人びとにとっては、産業教育の意義を帯びる場合もあるであろうが、原則的には趣味的立場の域を超えるものではない。もとより、芸術的教養によって代表される美的教養は、国民の社会生活や精神生活の上で、種々の重要な役割を演じるものであるから、社会教育の一環としての芸術教育は、十分に採り上げなければならない分野であるが、これを学校教育における芸術教育とは、質的に区別される必要があるだろう。― 一般学校における芸術教育―に、、、つづく(1956年)

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください

[6回]

[6回]

PR