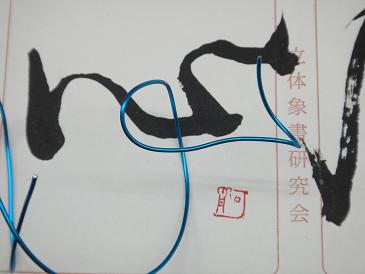

下図、顔真卿・祭姪文稿、心字の臨書と青色に見えている立体象書の「心」字、色彩をも!!

「書の美学と書教育」昭和三十一年 初版 井島勉 ・墨美社

―教育における書教育の意義―として、p.160.161に、井島氏はつづけている、、、

、、、東洋古来の書芸術というものは、やはり保存したい立派な伝統であるし、将来に向かっても、刻々と新しい歴史に即して、刻々と新しい創造を遂げてもらいたい芸術だからである。

、、、義務教育といわれる小中学校や、一般教養をめざす高等学校における書教育を問題としなければならぬのである。但しその際にも、習字が小中学校では国語科に属し、高校では芸術科に配当されているというばかばかしい制度の問題などにとらわれたくない。制度というものには、それ自体の因縁もあり、便宜上の必然性もあるのかもしれないけれども、教育者にとって重要なことは、まず制度を尊重し、それに照らして人間を教育することではなくて、まず人間を尊重し、それを教育する上に有益な制度を確立することだと信じるからである。見識のある有能な教育者ならば、たとえ制度がどうあろうと、それを運用してゆく際に、ものごとの真理をゆがめる心配はなかろう。

教育は人間をつくることである。現在のこどもを育てて未来に向かって生き抜かせることである。、、、とつづく

昭和三十一年、現在のこどもは、、、、とうに還暦を過ぎている、

、、、刻々と新しい創造を遂げているのだろうか 、平成癸巳(2013年)孟夏、書教育の現在、、、

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください