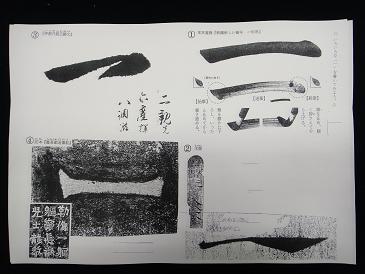

下図、「一」について、

②木簡/③行書(紙面)④石碑(拓)は、古典の「一」だが、、、①の「一」は、どうだろう?

―新しい書写―とあり、{始筆}筆を静かに下ろし、いったん止めてから書き進める。{送筆}、{終筆}筆を止め、軽く押さえてから上げる。、、、、との解説らしき図なのだが、①の「一」、、、そこには、どのような書の意味合いを含み、どのような書の意義、存在理由があるというのだろうか、、、

「、、新しい書写、???」??

今日のタイトル「行うには現在の最新のことを行わなければならない」は、小学館文庫

周恩来「十九歳の東京日記」矢吹晋編/鈴木博訳 p.108、(戊午正月初一日己丑)より

昭和三十一年 初版 「書の美学と書教育」 井島勉・墨美社、昨日のつづき

―教育における書教育の意義―p.163に、、、

、、、ひいては地におちてふるわない現代の書を新しく発展せしめることへの最初の扉でもあるのである。

国語科で文字を教えられたこどもたちが文字を書く。一定の約束に従わねばならぬ記号を書くのであるが、

現実にどんな大きさと形とで書くかは彼らの自由に任されている。そこにはすでになにほどかの美的態度が芽生えているはずであるが、彼らは一向それには気づかずに、ただ誤まらない約束をノートの行簡に注意を集中して書いてゆく。そのかぎりでは、彼らの行動はいわば知的な行動であり、ただ文字を書いているのである。ところが、自分の手で文字を書くことの中に最初から潜んでいるはずの美的意味に気づいて、意識的にそれに徹しようとしはじめるときから、文字を書きながらも書を書くという芸術的態度が育ちはじめる。ここでは、彼らは、約束に拘束されるという知的意識を超えて、かく造形することによって表現的に自由な生命的自己を自覚しうるような形を求めるという、美的意識の立場に立つ。、、、つづく、、、

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください