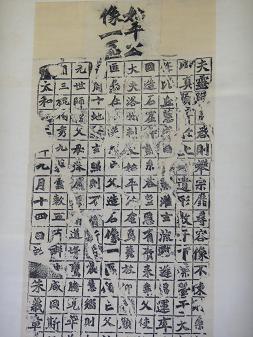

下図、始平公造像記(しへいこうぞうぞうのき)、北魏・大和二十二年(498)の刻、原拓、

― 昭和二十九年・河出書房・定本書道全集・第5巻、 p.194に、、、始平公造像記は珍らしい陽刻で選文、筆者の名も書かれているが、この書程、北派の衆長を凝集したものは少いと思う。刻法から來る自然の味もあろうが、方筆の美を盡悉した痛快極るもので、どっしりとした敦厚茂密の逞しい構成は、さながら摩天の巨木といったような、森嚴そのものの力と形の表現だといっても過言ではあるまい。しかも明るく温かく品格をも備えている。、、、との(手島右卿)師の解説文がある、―

、、、方筆の美、、、さながら摩天の巨木、、、この平面表現(二次元)の「書」から、摩天の巨木といい、森厳そのものの力と形といい、自然界(三次元)の表現だという、陽刻・始平公造像記、

昭和三十一年「書の美学と書教育」 井島勉・墨美社

つづき、―技術か創作か― p.204.205、

、、、技術と芸術の関係は、常に内面的・有機的な関係として考えられなければならぬ。技術なしには芸術は成立しないが、しかし、常に芸術に向かっていなければ、芸術の技術とはならないのである。これを精神と肉体との関係になぞらえるならば、人間の誕生は、まず肉体をつくって、しかる後に精神を吹きこむことによって成り立つのではなく、生まれつき肉体と精神との有機体なのである。この場合、芸術とは、たんに精神に匹敵すべきものではなくて、具体的な人間そのものに該当する。そして、人間を構成する肉体が、マネキン屋の店先きで買えないことはいうまでもない。、、、という(1956年の井島勉)氏がいた、、、つづく、

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください。