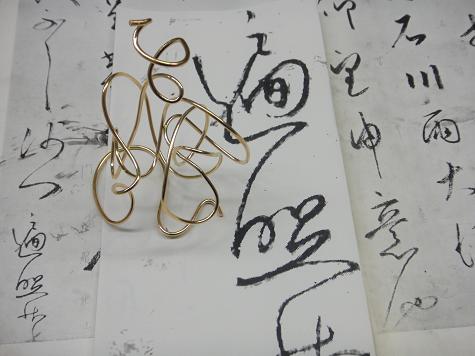

可比丹臨書作品「同行二人」と、空海・風信帖「遍」字を摑む!つまり、下図は「4次元→3次元→2次元」

昨日のつづき、、、

書も含めて、一般に芸能科関係の教師が、最も悩まされる問題の一つは、評価ということであろう、、、と、

昭和三十一年「書の美学と書教育」・井島勉は、-評価の問題-p.223、224、につづける、、、

評価の問題を考察するためには、まず書教育のあるべき正しい姿を確認してかからねばならない。しかし、書教育の正しい姿は、常に芸術の本質に根ざさねばならなかった。、、、

評価には、何らかの規準というものを、欠くことはできない。しかし、この基準は、芸術の規準、芸術制作の基準にほかならぬのである。ところが、芸術の基準は、制作に先立ってあらかじめ与えられたり、制作活動の外部から押しつけられたりすることができないことを、われわれはすでに知っている。制作活動の内部に、いいかえると、色と形を見ることの内部に、自覚されてゆく自分自身の生命感情とでもいうべきものが基準であって、作家は、自分の内にこのような主体的基準を省みながら、この基準の要求にこたえながら、みずからよしと思う制作を続けるのである。、、、

芸術作品に関して、何の基準によることもなしに、自己の体験を語ることは、たんなる印象の告白にすぎぬ。そして、自己の抱懐する芸術観(したがってそれは他人に通用しない)を唯一絶対の基準と心得て、それに基づいて評価すれば、わずかに主観的独断的な感想を述べ得たにとどまる。更に、一定の客観的な基準を想定もしくは借用して、それにすがって多様な作品を評価しようとすれば、それは、芸術にに対して、芸術の本質をわきまえない暴力を加えたことにしかならない。、、、

正当なる評価は、それぞれの作品の基準となったものをとらえて、それを基準として各作品がどの程度に完成されているかを量ることによって、はじめて可能となる。芸術作品の批評や審査が、まず作品の中にそれぞれの作家が意図したものを探り当て、それがどの程度に実現されているかを考察することによって、達成されるのは、この意味においてである。

つづく、、、

Copyright (C) 2009-2012 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください