第31回 安芸全国書展(6/9~8/18)、、、

、、、作品鑑賞においても、制作においても、「筆意」ということが、書を書くということが、そのままに見えてしまうものが「書」であるということを、いった、、、そして、、、ただ自分自身の仕事であるべきである、、、、学問であれ、芸術であれ探求という仕事はおなじなもの、、、ということばも、書かれてはいるのだが、さて、、、

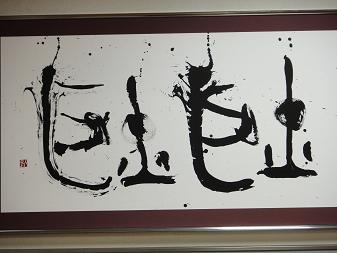

下図、若木小兎さんの「耿耿」を観てみよう!この「耿」字、金文(西周・毛公鼎)の文字であろう。この鼎、台北故宮博物院蔵であるが、陳介祺も蔵していたという有名なる青銅器である、、、鋳造されたこの凹字を想い、毛筆を手にして紙面に向かい、西周にも向かい、古文の造形に向かおうとしている「筆意」、墨線を観てみよう!!!

昭和三十一年「書の美学と書教育」 井島勉・墨美社

―芸術の本質について― p.186.187、昨日のつづき

、、、常に独創的であり、個性的であり、歴史的である。しかも人間は、別々の個人として生きておりながらしかもひとしく人間として生きるのであるから、もっとも個性的なる芸術作品が、同時に普遍的でもありうるのである。すなわち、誰しもが同じ作品をつくるという意味において普遍的なのではなくて、どの作品も、それぞれに異なって、しかもひとしく人間として生きているということの自覚に訴えてつくられるという理由で、普遍的なのである。

芸術がまったくわがままな、無基準な形成活動にすぎぬならば、芸術教育ということは不可能であり無意味である。しかし、芸術は如上の規準を潜めているものであるゆえに、芸術教育は、あくまでも可能であり、また人間形成の上に重大な意義を帯びるのである。 と、(1956年の井島勉)はいう。

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください