このところ、幕末・貫名菘翁についての「書」を「鳴鶴先生叢話・大正十四年發行」から引用し、「天来翁書話・昭和十三年發行」からも引用してきました。そしてこれからの「書」、昭和の「手島右卿」の「書」を研究しなければ、「書」を書くという立体象書研究会の「書」の研究の説明が出来ないのです。

昨日、2013.1.9の「高知新聞・(1)面、下段小社会」の冒頭、、、

手本を見ながら書く

「臨書」は習字の最も一般的な方法だ。安芸市出身の書家、手島右卿(てしまゆうけい)も「古典の臨書を徹底的に学ぶことから始めなくてはどうもならん」、、、とあったので、、、

この「習字の最も一般的な方法だ。」という「習字」について、、、

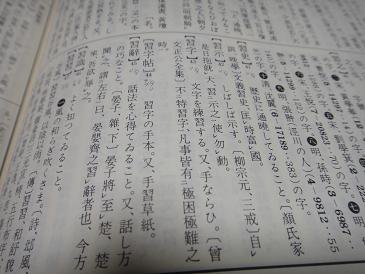

下図、大漢和

辭典・諸橋轍次・大修館書店・巻九・108頁

-文字を練習する。又、手ならひ。-とある、、、「臨書」のあとに「習字の最も一般的、、、」というのは?「習字」は続けることば「語句}ではないだろう!「書しょ」は「書」なのですから!「書の美、芸術」なのですから!

中国古典新書・五雑俎・著者 藤野岩友・明徳出版社

(人部 9 右軍の蘭亭の書)に 「、、、一点一画をば似させようなどとはしないのである。これがりっぱに古の人を学ぶことであり、もし必ず一点一画について似ることを求めるとすれば、優孟が孫叔敖をまねたようで、本物をさることがいよいよ遠いのである。こうした表面だけを学ぶというのが、近来の書家に共通な弊害である。」

つぎの行、 ○技巧を超えたところに書の真髄があるとする。―明代の名書家たる謝氏の言にして千鈞の重みがある。

、、、「臨書」は習字の最も一般的な方法だ、、、の「最も一般的な」、、、という考え方も、、、ナサケナイ!

今日の可比丹(カピタン)のヒトリゴト、、、