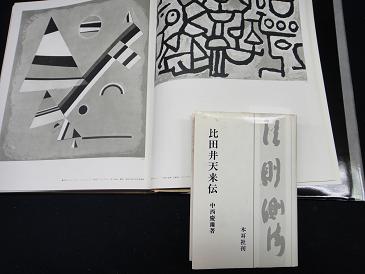

下図、大系世界の美術 第20巻‐現代美術‐1981年 第5刷発行・学習研究社

左、カンディンスキー コンポジション 1931年 セリグラフ

右、クレー 一日間の音楽 1940年 セリグラフ(鎌倉 神奈川県立近代美術館)

右下、比田井天来伝(昭和六十二年三月十日初版発行 著者・中西慶爾 木耳社)の2冊

上図、比田井天来伝 138頁―象から墨象へ―に、

上田桑鳩のむかし話が「信濃教育」にある(九一一号)。として、

「たぶん昭和11年ごろのことと思うが、代々木山谷にあった書学院で、鮫島看山、大沢雅休とわたし(あるいは手島右卿もいたかもしれない)とが昼食をいただき、先生から書談を承っていたとき、われわれから線の問題をもちだし、ガンジンスキーの絵画などを語ったところ、先生は書の線の筆意のことから、先生が大正年間に鎌倉に住まわれていた時代、文字によらずして、書的な線によって新しい芸術を考え出しこれを「象」と名づけ、一、二年試みたことがあると語られた。、、、先生は試作をしてみたが、思わしいものができなかったし、めんどうでもあったので中止したといわれたが、今それが残っていたら、はたしてどのようなものであろうか。興味深いことである。」、、、とある

昭和11年ごろの日本、、、線を問題としてとりあげたカンディンスキーの絵画、、、大正年間に「象」と名付け、試みたという天来の新らしい芸術、、、大正・昭和初期のこれらのことがら、、、

―すくなくとも、いま現在を思う今よりも新しさを感じてしまうということが、、、考えるべき、いまの問題であろう。―

Copyright (C) 2009-2012 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください