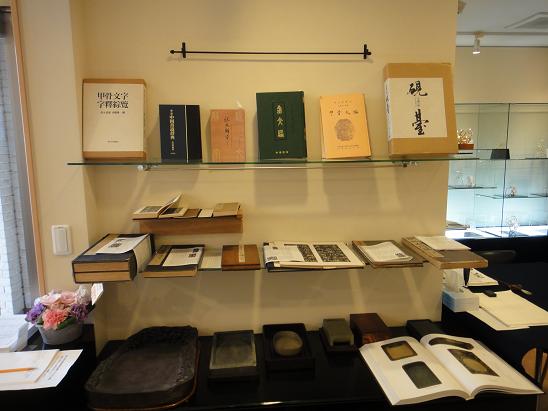

上段に文字に関して、中段に原拓を、下段に硯等々の展示、、、

墨をすることのための硯の「触覚」についてと、立体象書作品(3次元)の触覚について、、、

古代の造形 奈良美術史入門 小川光暘 笠井昌昭 著 芸艸堂 昭和51年10月発行、

-はじめに-の p.10.11に

、、、それらのすべてについて述べていかなければならないが、この書物の中では、問題の中心は主として彫塑(彫刻)史の見方におかれている。奈良美術の中心が外ならぬ彫塑作品であったからである。それについてひと言ここでいっておきたいのは、彫塑には触覚もしくは触知的な要素が強く働いているということである。目のみえない人には、視覚的な絵画の鑑賞は到底不可能であるけれども、彫塑の鑑賞は時として可能である。そればかりか、逆に視覚的に生長をつづけた現代人が失っているある種の触覚美を感知する能力を保っている場合が多いようだ。ガラスを通して物を見、映画やテレビの画面によって学ぶ機会の多い現代のメカニズムは、人間から触覚の美を楽しむ能力をうばい取る危険に満ちている。しかし、それだからこそわれわれは、逆に、うばい取られたもの、見うしなったものを求めようとしているのではなかろうか。少なくとも、奈良を訪れて、仏像の美にいい知れぬ魅力を感ずる人の心には、それがあるとわたしは思っている。、、、

一九七六年八月三十一日 小川光暘

上面、下面、左右の側面、正面、裏面、、、の書、三次元の立体象書に存在する「書の触覚」は、「書の視覚」だけを問題にすることをなくしたとしても、墨の香り、磨り心地の触覚、嗅覚とともに心に感じるものが「書」なのだと思うのだが、、、

Copyright (C) 2009-2012 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください