菘翁の「書」、独自性について、

貫名菘翁精説・田中双鶴著 ―第三節 菘翁の繪画― p.156.157に、

、、、画における才能は、天才的な素質によって培われ、叔父栄教典博に師事することを主とし、更に精密な臨画を基盤とした独学で、自己の画境を開拓したものである。大阪時代には、鼎春岳・浜田杏堂、京都では浦上春琴・中林竹洞・山本梅逸などの画家と、親交を重ねている。

長崎に画匠鉄翁禅師を訪い、南画の画訣を受けている。鉄翁禅師が、

「曾(かつ)て書画双幅を見るに、その山水の皴法、皆書法を具し、瀑布声あり、煙霧まさに来らんとするが如く、前景の孤松自然に遠近をなし、生気活動、観る者をして塵外に逍遥するの思ひをなさしむ。仮令之を八大山人・清湘老人等に示すも恥ずる所なし。菘翁一代の名画と謂ふべし。菘翁は生来雅情に富み、書画共に其の妙を得たるを以て、其の画の巧拙に拘らず、絶えて俗気を帯ぶることなきは、菘翁の本領、常人に秀でたること遠きを以てなり。一日菘翁、我が為に、その悟了する所の書法の秘訣を談ぜしにより、我頗る書法の道理を悟入し、延ひて画理に於ても、尚一悟を得たり。故に菘翁は、我門に入る者と雖も、我は之を師友となす。」

と絶賛し称揚をおしまなかったのである。、、、とある、

「、、、悟入する所の書法の秘訣、、、」について、法帖(十七帖)と菘翁についての説明しよう、、、

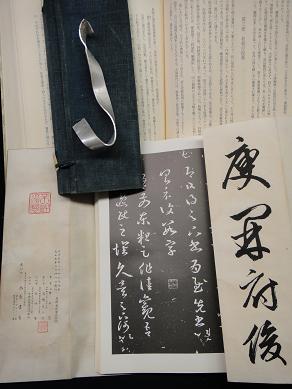

下図、

・「貫名菘翁精説」

・大正五年二月廿八日發行 正價金貮圓五拾錢 西東書房「菘翁艸書浣花五言律詩六首」

・上記(貫名菘翁精説)の上に、「帙に置いた立体象書の縦劃」

・「書苑・第三巻・第四號 特輯十七帖號、菘翁舊藏勅字本(三井氏聽氷閣に藏する館本十七帖)」

昭和三十一年「書の美学と書教育」 井島勉・墨美社

―芸術の本質について― p.184.185.つづき、

紙に墨がこぼれてある形ができても、これを芸術とはいわない。たんなる自然現象にすぎぬからである。ところが書の制作において、予想しなかった墨のにじみを、芸術的に面白いと思う場合がある。しかし詳しく考えてみると、この場合でも、たんに偶然的な自然現象がそのまま芸術的に肯定されたわけではなく、ある規準に基づきそれを目的として追及している芸術的意識が、これを肯定したのである。もしもその偶然的な現象が、その規準に合致しないと判定された場合には、容赦なく捨て去られるほかはないであろう。つまり、その偶然的な自然現象を、気に入るものあるいは気にいらないものとして、必然的に決定する規準が前提されねばならぬこととなる。

ところが、芸術の場合、この基準は、、、とある(1956年)井島勉、

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください

[7回]

[7回]

PR