菘翁、一六、鳴鶴、三井家へと渡ったこの「十七帖」は、

書(艸+宛えん)に、特輯十七帖號とされ、必ずこの「斷筆、斷所」という語句を用いて説明がなされている。

―継るべきところが繋がっていない―がしかし、筆力雄健な點は他に比類なく、、、

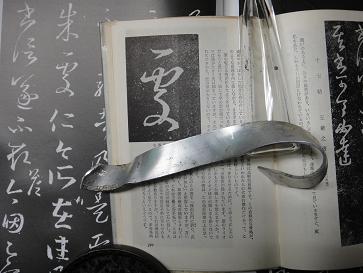

下図は、特輯十七帖號に、

初版発行(昭和38年)の書道鑑賞入門・上田桑鳩著 p.296.297と、立体象書の「一」を載せる、

桑鳩は、(斷筆について、、、筆の転じる角が折れたようになっているのは、筆使いや骨格をはっきりさせるために、このようにしたのだろうと思います、、、)といっています。

―斷筆、斷所のある比類なき名帖「三井本十七帖」―を、三次元で考えてみましょう、、、

斷筆を、、、素晴らしい、力強いと観ているですから、

「継るべき」という見方・考え方を、「継っている」として観てみましょうか、

たしかに「斷筆・斷所」は、正面から見ると斷筆にみえています!!!

「できないことではあるけれども」書の線の断面は丸い、、、という考え方、見方(會津八一)、、、

書が三次元で自立する立体象書は、

「筆意」を手で摑みだし、正面、側面、上面という空間造形として表現するのですから、、、「斷筆、斷所」は正面から見ると、「斷筆」にみえるけれども、、、側面から見るとどのように継っているのだろうか、、、また上面から見るとどのように継っているのだろうか、、、この「三井本十七帖」の「斷筆」にこそ、「筆意」を「3次元」で考える書の要素がいっぱい詰まっている「名帖」なのではないのでしょうか!!!この帖を藏し、他にも十七帖四十餘種を藏していた「貫名菘翁の書に対する想い」を、この斷筆から考えてみようではありませんか!!!

昭和三十一年「書の美学と書教育」 井島勉・墨美社

―芸術の本質について― p.185つづき

このようにして、芸術の制作ということは、あらかじめ意識することのできない規準を自己の内部に探求しつつ、それに基づいて作品を形成することである。この規準を、他人が指定することはできず、他の作品の中に見いだすこともできない。(さもなければ模倣ということになって、正しい創造とはならない)けれども、彼自身といえども、理性的にせよ感性的にせよ、制作以前にこの規準を知り尽くしているわけではない。たとえ制作に先だって題材や動機がとらえられているにしても、基準が、どのような芸術的形姿をもっているかということは、筆をもって作品を形成してゆく過程に応じて、しだいに見いだされてゆくのである。そして、これでよしと思う最後の筆がおかれたときに、はじめてその全貌が見尽くされたことになる。だから、、、とある(1956年)井島勉、

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください

[4回]

[4回]

PR