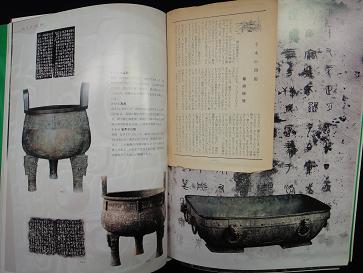

下図、中国歴史博物館‐中国通史陳列‐p.46.47の、3-5-3大盂鼎、3-5-4禹鼎、3-5-5虢季子白盤の拓と写真の右に、昨日の(書道・付録)藤田経世氏の、―手本の問題―を置く、

昭和三十二年「毎日ライブラリー書道・西川寧編」、昨日同様(書道・付録)、

藤田経世(フジタツネヨ・1903~1984)氏、半世紀前の、書についての―手本の問題―をつづけましたが、書かれた二頁文章は今日の頁で了、、、となっています、、、昨日からのつづきです、

、、、もうひとつ、すこしたちのちがうことがらだが、はじめから習字の手本に書かれたものは、どうしても、気のぬけた感じを、まぬかれることができない。

ひとの目を意識して書かれた書は、しっとりしたうるおいの点で、見おとりがする。

たとえ、おなじひとが書いても、ちがいがでてくるのは、手紙のたぐいと、おもてむきの文書といったものとを、わだかまりのないきもちで、みくらべてみれば、がてんがいくとおもう。

おざなりの手本のもつ、そらぞらしさは、いうまでもない。そこのところが、これまでほとんど注意されていないのは、いかにもふしぎである。

それだけからいっても、習字にやくだてることを、めあてにした手本はは、字のかたちのとりかたを、まなびとる以上に、おもんぜられてならないことが、ぴしっとでてくると、おもうのだが。

それはそれとして、手本の尊重ということは、むかしの書には、どうしたってかなわない、といった劣等感が、おおもとにひそんでいるためではないのだろうか。

じぶんひとりならまだしも、そういうすじみちによって、あとからくるひとを、つぎつぎにと、おなじ劣等感をうえつけることにもなる。あるいは、それが、手本についての、いちばんおおきな問題かもしれない。、、、了。

(筆者・美術評論家)藤田経世氏の、1957年の現在でした!!!

、、、書の展覧会にいって、いつもふしぎにおもうのは、むかしのひとの筆跡を、そっくりそのままうつした模写が、堂々とならべられていることである、、、とはじまり!

、、、手本が単なる便宜、あるいは手段にすぎないことを、あきらかにしていないため、とんでもないはきちがいが、おこってきている、、、書をみるときの標準は、学校でならった手本のすがたである。しかもごくすえのすえの、形式的なことがらが、いちばん根本的な規則として、第一に適用される。、、、字の不ぞろい、、、行のまがり、、、で、その書はだめなのだと、きめられてしまう。

、、、このような常識が、くつがえされないかぎり、ほんすじの書が、民衆のなかに基盤をもつことは、とうてい不可能である、、、

できないことではあるけれども、上記五十餘年を経た現在、藤田経世氏に問いたいですね!

=古典なき筆意は空虚であり方法なき書作は盲目である=

4次元(古典)→3次元(筆意)→2次元(字)という、今までにない考え方を!新しい「書」の「表現」を!書の象(かたち)の研究を!ですから、書とは面白いものなのですよ!!!

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください

[5回]

[5回]

PR