6月1・2日、講習会の、「法帖」と、摑みだした「筆意の造形」である「立体象書」の報告です。

そもそも、書の「筆意」ということ自体を考えてこなかった今日の書の社会ですから、「筆意」とは何か、造形とは何か、というところまで求めて考えるという段階にはないのですね、残念なことなのですが、、、そこに、、、「筆意」を解明すれば三次元で自立する「立体象書」にいたる!、、、として、今までにない書の造形!あたらしい作品制作、研究活動をしている、ただ一つの研究会が「立体象書研究会」!!!、、、で、芸術とは何か、芸術性とは何か、、、ということを、できるだけ分かりやすく説明をしているつもりなのです、、、

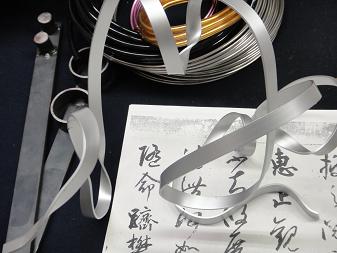

下図、空海「風信帖」六行目、随(したがい)命(めい)に、、、の一字目、「随」字の筆意を摑み出す、甲藤さんの立体象書作品「随」字を、やや上面から写す、、、弘法大師の筆意、リズム、バランスの確認という!新しい学習方法が、書を三次元で考えるということなのです!!!さて、

「大観自伝」 横山大観 講談社学術文庫530 昭和59年 第2刷発行

初版後記に、ようやくそのお許しを得たのは去る昭和二十四年一月のこと、とある。

―創造の世界― 画は人なり p.147.148に、

、、、人間ができてはじめて絵ができる。それには人物の養成ということが第一で、まず人間をつくらなければなりません。歌もわかる、詩もわかる、宗教もわかる、宗教は自分の心の安住の地ですから大事なものですし、哲学も知っていて、そうしてここに初めて世界的の人間らしき人間ができて、こんどは世界的の絵ができるというわけです。世界人になって、初めてその人の絵が世界を包含するものになると思います。

近ごろはみな向こうを追っかけてばかりいましょう。フランスにはこうゆう絵が流行(はや)っているとか、誰(だれ)それがこうゆうことをやっているとかいってあとを追っかけ、それを真似(まね)たのでは日本の作家の恥(はじ)だと思います。本は読まないし、勉強はろくろくせず、みな写生ばかりして形を追い、自分で自分のものを創(つく)るという人は稀(まれ)です。作家はどこまでも創造してゆくことが貴(たっと)いので、人の真似はいけません。自分の今日の作品と、明日のそれとは変わっていてよいのです。またその変化のない人は駄目(だめ)です。ただ一つ我は日本人であるという誇(ほこ)りをどこまでも堅持(けんじ)してもらいたい。、、、とある(昭和26年?)、、、昭和26年、可比丹生誕の歳???

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください

[7回]

[7回]

PR