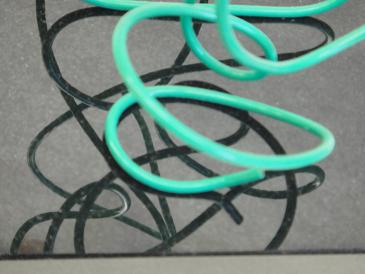

プラスした色彩もあるという図を写してみました。

緑色の作品と黒石の台に映る作品の映像、陰陽ということばがあります、実像虚像、実線虚線等々、しかし立体象書には重量という重さの世界も存在しているのです!!!

筆で文字を書くことが「書」である!などという、ふるい時代のふるい考え方で、現在をもふるい時代と変わろうともしない、ふるい方々の書には、墨は黑色であり、墨色とは考えられていないのですね!もとろん陰陽表現なども考えられていないのでしょう!まして、書の線の重量などという考え方も皆無でしょう!何が「書の美」なのですかね???そして書の何が面白いのでしょうか???

ということで、「書の美学と書教育」昭和三十一年・井島勉・墨美社のつづきです、、、

教育における書教育の意義 p.162、には、、、

、、、教科的価値が弱まり、実施の上にも多大の困難をひき起すこともまれではない。書教育もその一例である。

要するに、書教育には、書固有の筋を通すべきである。ところが、書の本質ということは、意外に見誤られがちである。他の芸術科にも通じていえることであるが、芸術の本質というものを把捉することは案外困難であって、偏狭な先入観にとらわれたり、在来の芸術家の仕事を無批判に基準視したりする危険が少なくない。伝統芸術とよばれているものが、現代社会の動勢に遭って深刻な悩みを体験しているように、鎖国時代の閉鎖社会において寺子屋式手本教育として押しゆがめられて育った現代の書が、そのまま正しい現代教育に適合しうるはずはない。、、、、とある、

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください