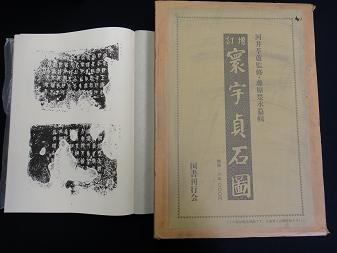

下図、増訂 カン宇貞石圖・ 編箸者 藤原楚水 昭和五十七年 発行・国書刊行会、

再刊にあたつて

わたくしがこの册子の編纂をしたのは昭和の初頭のことであり、、、この書はもと清人楊守敬の編纂にかかり、明治十三年かれが清國公使館員として、、、その拓本の大部分は河井筌蘆翁のものであり、、、また借冩した三井聽氷閣の拓本も所在不明となり、在るものはわたくしの手許に殘つた冩眞版のみとなつた。、、、藤原楚水識、とある。(タテ52.6cmヨコ37.6cm)、左に「石鼓文」の拓、

昭和三十一年「書の美学と書教育」 井島勉・墨美社、つづき

―実用性の問題について― p.208、

、、、書写能力の増進というようなことは、硬筆書道(これはむしろ国語科学習の一部である)で事足りる。僅かの実用のために、貴重な授業時間を浪費することは、けっして賢明とはいえない。だから、書教育に関して、あまり卑近な実用性を強調すれば、かえって書教育の存在理由を希薄ならしめる結果となる。

限られた授業時間の中に特定の教科を組み入れる正当な根拠は、それの学習が、ほかの教科では到底実現し得ない独自性を主張し得ることと、その学習で得たものが、現実の人間生活において、相当の役割を演じることであらねばならない。

一般に、実用性というより実利性を重んずる立場は、文化的内容の乏しい功利主義の立場であり、それはふるい立身主義に結びついても、新しい人間主義とは結びつかない。 と、いう(1956年の井島勉)氏、

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください。