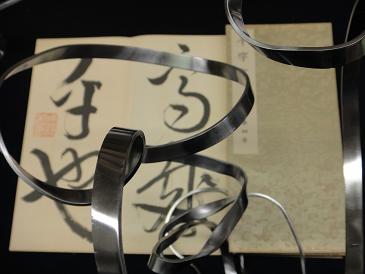

下図、昭和十一年發行の池大雅(1723~1776)の千字文・終わりの四文字「焉哉乎也」、、、大らかで力強い書を、池大雅は表現しようとしている!!!そして「筆意」をとても大事にしている!!!この筆意を大事にしたところにこそ大雅の書の「書」たるところがあるのだが!筆で字を書けば「書」だと思っている方々には、「筆意」を大事に想って筆を執る大雅の心とは程遠い!悲しいことです!!!少し磨きの進んだ作品を写す、

昭和三十一年「書の美学と書教育」 井島勉・墨美社のつづき

―芸術教育としての書教育―

どの教科の教育にも、さまざまな要素が含まれている。その教科に独特の要素もあれば、他の教科に共通の要素もある。同じ独特の要素の中にも、比較的周辺的な位置にあるものと重心的な位置にあるもの、根源的な意義を担うものと末梢的な意義を帯びるもの、というような区別が考えられる。書教育における周辺的末梢的要素については、前回に触れた。続いて、その重心的根源的な契機をとりあげねばならぬ。

書教育の本質と意義を支えるものは、それが一つの芸術教育であるということである。このことは、きわめて当然ののことであるにもかかわらず、必ずしも自明のこととは考えられていない。あたかも、書が独自の意義を主張できるのは、それが一つの特殊な芸術であるからであるにもかかわらず、書の芸術性というものが、なかなか正当に理解されていないのに似ている。高等学校の場合のように、芸術科に所属せしめられると、誤解は比較的避けやすいが、小学校の場合のように、国語科に包括されている現状では、書教育の本体をつかむことがかなり困難である。

書教育が国語に属するということが、たんに、、、とつづける(1956年)

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください

[4回]

[4回]

PR