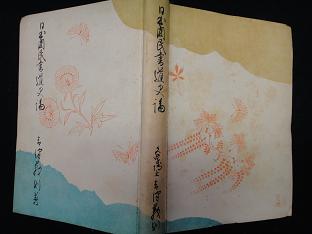

「日本國民書道史論」 昭和二十二年十二月二十日 發行 定價 百五十圓

著作者 吉澤 義則(よしざわ よしのり 1876-1954)・大日本雄辯會講談社

昭和二十二年、発行のこの一冊の自序、終わりにこう記している、、、

、、、つゝましく 書きのこさむの

筆執れば

心澄みつゝ

かつはさびしき

昭和二十年一月二十日、飛行機の爆音を聞きつゝ稿了。昭和二十一年四月八日、民主主義總選擧の推薦状を手にしつゝ加筆稿了 古稀叟 吉澤 義則識

p.321~337、 第二節 國語と女手と日本書道との精神的握手

附 漢土書道の位置 並 現代書家の急務

p.336.337に、

どうして、上代樣が、現代に行はれるかの推論はさて措き、上代樣が行はれてゐるといふ現實から、現代日本美は、比較的簡單に發見られるのでは無いかと思はれるのである。書家諸君は、目前に展開されてゐる事實の中に、一日も早く現代日本美を發見し、これを、書體の上に具象せしめて、以て、天下に示すべきである。それが諸君の、日本に盡し、同胞に盡し、現代に盡すべき、最大にして、喫緊なる義務である。しかも、それは、書家にして、初めて、容易なことであり、また、實現されるわざであるのである。一日早ければ、一日早く世を救ふことが出來る。書家の手によつて、迷へる日本を救ふことが出來るのである。、、、

、、、漢土にあつても、唐代の能書は、一人として、羲之の息吹を感じてゐないものは無いと、漢土能書の間にも言われてゐる。かうして見れば、倭漢兩書道は、一つの幹から岐れた枝であるといふ見方が、出來ないでは無からう。されば、羲之書道の精神を根本的に研究して、その精神に據る技巧をを根本的に研究して、日本書道が、何故羲之書道を選んで、これに傾倒したか、漢土書道が、何故羲之書道から發足したか、そこに、兩書道の關係が、性格的に判然すると共に、その共通性が必ず發見されなければならない筈と信ずるのである。、、、という(昭和二十一年、、、稿了。)古稀の氏がいた、

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください

[8回]

[8回]

PR