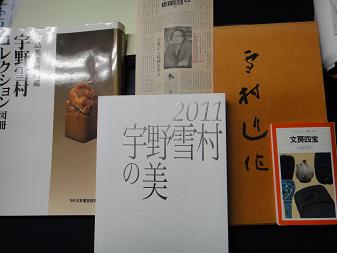

下図、昨日からの宇野雪村氏、「平凡社カラー新書124・文房四宝・宇野雪村」、「雪村近作・昭和四十七年発行・宇野雪村近作集刊行会」、―古典から精神を学ぶ―の記事、「2011宇野雪村の美・第63回毎日書道展特別展示・平成23年」、「五島美術館所蔵 宇野雪村コレクション図冊・71998年日本書芸院展特別展観」を写す、、、

昨日の王羲之書蹟大系・研究篇、―総論 王羲之をもとめて―宇野雪村氏の文、p.4をつづけよう、、、

、、、王羲之の従兄に当る王導が南渡するとき、鍾繇の名蹟を懐中にしていたという逸話は伝説としても、この当時の風尚を伝えていると言えよう。名蹟鑑賞・愛玩といった画趣が興っていたのである。

この頃を余り距てない頃から名筆の条件として、筋・骨・肉の三条件が提示されるようになったと思われる。平面表現の中に立体感を設定することである。然もこの三要素は書の造形を動物(人)の肉体均衡に比しているということである。

文字表現が書表現を自覚し、鑑賞も平面表現(文字)の中に立体観を設定するようになって、初めて「書」が確立したと言えるのだろう。これが魏・晋の頃には生れつつあったと思えるのである。こうした期の代表者として鍾繇・王羲之・王獻之が挙げられた。

書道史における時という時代背景は羲之において恰好のものであったことになる。、、、とある、

上図、「宇野雪村近作集(昭和四十七年)・序―「書芸師朋」の弁―として、土岐善麿(1885-1980)」、氏はこう記している、、、

前衛書あるいは墨象という名称が現代書道界の中から伝えられたのは、すでに二十数年前のことで、これに対する理解も、しだいに一般化されているとは察せられるが、しかし、まだ、、その主導者の意図と指向が正しく必然的なものとして支持されているとは、いえないかもしれない。それだけに、また、これは、革新的な要因をもつものであることを証明するといってよかろう。 、、、

―「書は心の画である。心の自画像なのである。書を鑑(み)、書を読むことは、心を鑑、自分の心を読むことであって、文字を読むことではない。」

―「書としての造形は、音声の言語とは直接の関係はないのである。ことばとは別の次元に書の美しさが存在する。」

こうしたことを宇野氏が自己の作品について語るとき、その「書のことば」を聴くために耳を澄ませながら、わたくしはまた、「書は如なり。その字のごとく、その才のごとく、その志のごとし。これを総じていえば、その人の如きのみ」という劉煕載(1813-1881)のことばをひそかにつぶやかずにはいられない。この清末の書学者は、躬行を主とし、貴に至るもその初を易えずと伝記に、、、とあり、、、

わたくしの拙い「ことばの造形」が、活字にくまれることによって、意のあるところの通じるものとなればさいわいである。 一九七二年六月 と、ある。

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください

[9回]

[9回]

PR