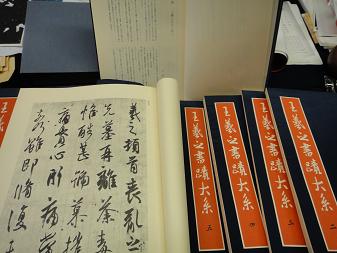

下図、刊行 昭和五十七年「王羲之書蹟大系」と「研究篇」・東京美術

上の、王羲之書蹟大系・研究篇、

―三国・晋書道史― p.67.68に、

‐書法史の第一段階‐ として、今井 凌雪(いまい りょうせつ 1922-2011)氏は、

芸術的な表現意欲は人間の本性であって、その自覚の有無にかかわらず発揮されるものである。従って、漢字の発生以来、書芸術はあったといえる。甲骨文字の中に、、、

、、、書者或いは刻者は長期にわたる芸術的習練を経た人であったにちがいない。しかし、芸術的表現の可能性を自覚して、積極的にそれに取り組む形で文字が書かれ、また、鑑賞の立場を持つようになるのは漢代末期からではないかと思う。、、、

、、、これを見ても当時既に意思伝達という用を超えて、つまり、書の芸術的表現が試みられていたことを想像することができるのである。

文学や芸術はおおむね民間に発生し、盛り上がりを見せる段階で支配者階級の所有物となり、次第に貴族性を帯びつつ、最高の表現を示すようになるが、伝承の間に技法が法則化され、そのために動きがとれなくなって凋落(ちょうらく)する。これは郭沫若氏がその「中国古代文字の弁証的発展」の中で示した公式である。社会主義的史観に基いた考え方だと思うが、これを魏・晋間の書の興亡にあてはめて考えるとまさにその通りといった感じがする。郭氏は貴族性を帯びることを「雅化」といい、法則化が進んで動きがとれなくなることを「僵化きょうか」と呼んでいる。、、、と、記してある、

僵化(きょうか)・と呼んでいる、、、大漢和辞典に「僵・たふれる、たふす、こはばる、かたくなる」とある、、、文学や芸術、

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください

[8回]

[8回]

PR