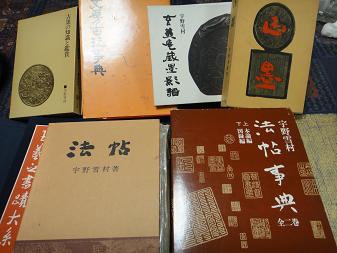

「王羲之書蹟大系」のうえに、取敢えずそばに置いてあった六冊、宇野雪村氏の著書の一部を置き写す、上段の四冊右から、「古墨・木耳社・昭和四十三年初版」、「玄美庵蔵墨影譜・平成九年」、「文房古玩事典・柏書房・1980年」、「古墨の知識と鑑賞・二玄社・一九八九年」、手前二冊右から、「法帖事典(全二巻)・雄山閣・昭和五十九年」、「法帖・木耳社・昭和四十五年」、、、

昨日のつづき、王羲之書蹟大系・研究篇、―総論 王羲之をもとめて― 宇野雪村氏の文、p.3をつづけよう、、、

漢字発生と共に書法が存在する。能筆(美)を求めて筆法の伝授、伝承が起る。この限りにおいて書道史は漢字発生と共に始るといえる。始原時代の表現はどうだったのだろう。

1、筆による平面表現(新石器時代 彩匋文)

2、木(竹)枝による凹面表現(同 半坡刻号匋片―陰文)がある。これは殷代になって、

1.墨書匋片 甲骨朱書

2.甲骨片刻字(甲骨文)婦好墓刻石

の例がある。鐘鼎彛器は鋳型によって鋳造した。鐘鼎文字は型に刻(陽)することによったもので一つの新しい表現であり、

3.刻による凸面表現(陽文)

ということになる。

中国で文字が書写するものの主役が竹(木)簡、帛になったのはいつごろかわからない。現在遡り得る資料としては東周代である。この頃から文字表現は平面表現(1)が主役となったといえる。

漢代になって紙が発明され、竹、木簡、帛から紙に移行していく。

文字書写の主役は平面表現だったが、記録の永続性、その他の理由で刻字表現も盛に行われた。文字の性格からは、平面表現の二次表象である(書丹から刻字の経過によってそれが照明される)漢碑の盛行がある。

先賢の名筆を鑑賞し、愛玩する風尚が起ってくる。王羲之の父の従兄に当たる王導が南渡するとき、鍾繇の名蹟を懐中にしていたという逸話は伝説としても、この当時の風尚を伝えていると言えよう、、、平面表現の中に立体感を設定、、、

つづく、、、

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください

[9回]

[9回]

PR