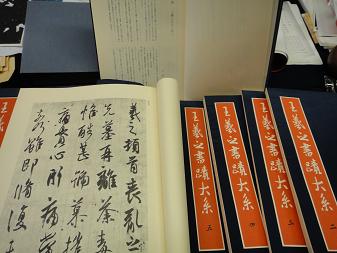

下図、刊行 昭和五十七年「王羲之書蹟大系」と「研究篇」・東京美術

上図、上部縦に置いた、王羲之書蹟大系・研究篇に、

―編纂にあたって― として 、

編集代表 宇野 雪村(うの せっそん・1912‐1995)氏は、こう創める、、、

王羲之に書聖という尊称が冠せられたのはいつに始るか知らない。書聖の語は古くは劉宋の羊欣(370‐442)が張芝、皇象、鍾繇,索靖を「時竝號書聖」と云っている。王羲之については「古今莫二」と言っているので最高位には置いているらしいが書聖とはしていない、、、羲之の評価が定まるのは唐の太宗の傾倒と称揚によってゆるぎないものとなったと言えよう。千数百年に亘って書道史上の最高峰とされてきた。然し、その真蹟の伝わるものがなく、伝承する搨(も・莫+手)、臨写、刻帖による偶像である。釈迦の言説が後世万巻の大蔵経にふくれ上がったものと似て、羲之の真像はこれらの資料の奥にある筈である。、、、次代を担う若い人達に広く迎えられることを念願してやまない。、、、とはじまる、

―総論 王羲之をもとめて― 雪村氏は、、、

王羲之を解明しようと提案を受けて驚いた。千六百年の間に大きくふくれ上がって余りにも巨大な像となっているからである。然も、さてとなると、総べてがあやふやで、知っているようでいて何一つ知らないに等しい。だから必要なのです、と言われれば正にその通りなのである。とあり、、、漢字発生と共に筆法が存在する。始原時代の表現は、、、という、、、雪村氏、

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください

[8回]

[8回]

PR