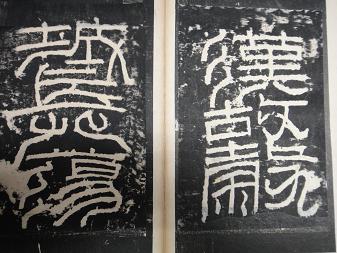

下図、漢 張遷碑(ちょうせんのひ) 中平三年(一八六)、原拓、剪装本「篆額」を写す、

篆額―碑額(ひがく)の多くは篆書で書かれている、篆書の「篆」と碑額の「額」、

張遷碑、

書跡名品叢刊・二玄社、p.70、松井如流(1900-1988)先生の解説文、、、

漢碑にあらわれる造形的な文字の構成、清潔な點画の書法などには、いつも心がひかれる。その中にあって、この張遷碑は、永い間わたくしの特に親しんできたものの一である、、、あくまでも素朴性を失わぬ點画、がっちりとした方形な構成、それにあまり表情を示さぬような原始的な風貌に一層魅力を感じさせる、、、どこか力勁くぎこちないのに氣がつかれるであろう。そこがこの碑の持つ力といっていい、、、要するに、そんなに技巧を弄しないで、筆を運んでゆくところが、今のわれわれには面白く受けとれるのだ。いわば、健康的なまた男性的な書法に終始していると思う。

また、この碑の篆額は面白い。篆書といいながら多分に隷書的である。、、、竪長でなく扁平にしかも無造作に文字を入り組ましている。城長蕩の三字を(―上図、左頁―)見ると城の中に長がぐっと乗り出し、長の両脚が蕩をかかえているように見える。そしてどの點画も同じ太さで抑揚をつけない無表情なところ、いわば一種非情の世界を形成しているではないか。、、、という、

張遷碑の中に如流先生がいる、漢代、漢碑、その線刻の世界、その中にいる、そこは一種非情の世界を形成しているという、古典(四次元)の中の如流の世界だ!!!

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください。

[7回]

[7回]

PR