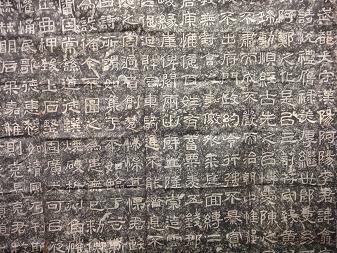

下図、漢 西狹頌(せいきょうのしょう) 建寧四年(一七一)甘粛省成縣、原拓・整本

書跡名品叢刊・二玄社、p.70、松井如流(1900-1988)先生の解説文、、、

、、、じっと見ていると不思議にこちらの心に迫ってくるような魄力にうたれる。太い細いのない點畫だが、それでいて平板という感じでなく、筆勢が内にこもっているので、盛りあがってくるようである。そこにふてぶてしいものがある。しかし、ふてぶてしさが決してほんとうのふてぶてしさでなく、素朴性につらなるのであって、生涯農に從事した人の老いた姿のような一種暖いものを感じさせられる。また單調のようで中に目立たぬ變化を見せるところ、なかなかのものというより仕方がない。とにかく、ゆうゆうとものおじしない面魂、堂々と正面を切っているような構え、ほんとうに腹に力の充實した境地である。、、、

「拓本」について、

中國書畫話・ 長尾雨山(1864-1942)・筑摩叢書27、 p.181に、

、、、隋の時代には石經の拓本全部が殘っておったのでありますから、拓本はすでに後漢の熹平年間に石經を造ったとき、こしらえてあったということのはっきりしておる證據だと思います。これが明白に隋書に載っておるのはいちばん確かな證據である。それ以前には信ずべき書物にそういうものが詳しく記載されておりませぬ。それはけだし後人の石碑などと違って、經書を今お話したような意味でこしらえたのでありますから、なるべく多くの人にも見せしめる、またなるべくのちの世にも傳えるというので特に拓本を作ったのかしれませぬが、拓本を作るという知識がその當時あったということが明らかであります。、、、とある、

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください。

[5回]

[5回]

PR