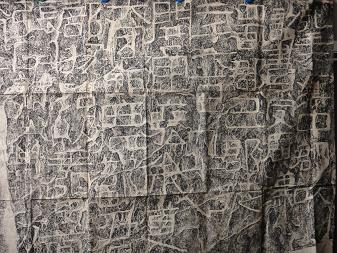

下図、「開通襃斜道刻石 かいつうほうやどうこくせき」の原拓を写す、

中国書道辞典・中西慶爾・木耳社 p.100に、

―後漢の永平九年(66)の刻。、、、渾樸蒼勁、古意余りあり、端倪(タンゲイ)すべからざるものがある。楊守敬は「余その字体を按ずるに、長短広狭、参差(シンシ)として斉しからず。天然の古秀、石紋のごとく然り。百代而下、模擬するによしなし。これを神品という」と最上級に品評している。、、、―現在、漢中博物館に移管、漢中博物館でこの碑を見たのが(1985年)、、、

昭和三十一年「書の美学と書教育」 井島勉・墨美社

つづき、―手本の問題― p.202、

、、、おとなの場合でさえ、臨書は模倣に陥りやすい。いわんやこどもは模倣性が強烈である。せっかく、泉として提供しても、彼らはそれを繋索として身を縛りやすい。、、、いずれにしても、さまざまな生命を生きるこどもたちの感動を刺激して、各人の美意識をよびさますにふさわしい教科書と、かくして開発されてゆく各人の美意識の表現活動として、制作させる工夫が望ましい。それによって始めて創造教育・人間教育としての書教育が行われるのである。、、、という(1956年の井島勉)氏がいた、、、つづく、

、、、おとなの臨書、、、凹凸のある原碑に触れてみたのだろうか、触れてみたいと感じているのだろうか、教科書は、、、美意識を汲みあげることのできる泉だという、、、泉を自分で見ようともしない、おとな、、、と、こども、

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください