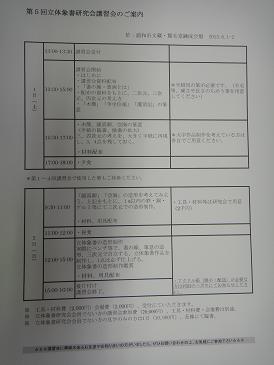

第5回立体象書研究会講習会のご案内

於:浦和市文藏・鵞毛堂錬成会場 :2013年6月1日-2日

立体象書はまちがいなく書の新しい象(かたち)です。今回の講習会でも「古典」資料をもとに、「新しさ」とは?、「書の美」とは?、書でなければ表現できないリズム、バランスとは?、新しい「表現」とは?、世界の芸術に通用する書の「筆意」のあり方とは?、書を書くこととは?、、、講習会の二日間!楽しく考えてみようではありませんか!!!

・漢代の木簡をなぜ臨書するのか?

それは、毛筆の力強さを、当時に書かれた肉筆から考えることが必要だからです!

そして、隷意の表現されたものから漢代の筆意を摑みとろう!とする方法だからです!

そのため立体象象書研究会では、「羊毛の長鋒」をしかもきわめて細く長く柔らかい筆を使用するのです。筆の先端に伝える力とその気持ちをどう伝えるのか?ということを考える、筆使いをかんがえなくては力強い表現は出来ません。漢代の肉筆には、その力強さがあるのですから!毛筆の機能ですね!ただ筆管を強く下に押しても穂先はひらきません。筆の「開」とは、筆の先端のそれぞれの一本一本の先端に加わる力の異なる方向なのであり、これが「筆を突く」という動作なのです。そしてさらに力を加えて筆を「閉じる」!ことも必要です。表現された書の線が弱く見えていないということは、穂先、先端にまで力が加えられているからなのです。じつに分かり易いことなのですが、、、じつに難しいことなのでもあります。、、、想うような書の線表現ができない!と思う方は、力とその気持ちを穂先、一本一本の先端にまで伝えられていない筆使いなのです。”筆は開閉するもの”だから、その力強い表現、漢代の「筆意」を木簡の臨書で養おう!そして全体重を穂先の先端に!それが書を書くという木簡の臨書なのです!!!

・顔真卿、空海の書も重量感にあふれています!そしてその書「古典」は、じつにリズムとバランスの調和のとれた「筆意」からくる象(かたち)なのであります!!!

✩✩✩上記の立体象書研究会の講習会、興味のあるお友達やお知り合いの方がいましたら、ぜひお誘い合わせの上、お気軽にご参加ください✩✩✩

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください

[7回]

[7回]

PR