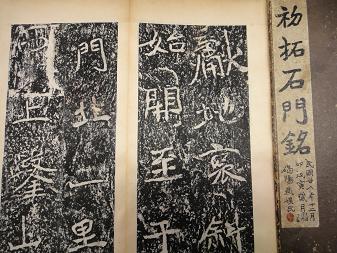

下図、石門銘の原拓、

―昭和二十九年・河出書房・定本書道全集、p.197に、「王遠石門銘おうえんせきもんのめい」、、、この書は凛とした氣分の中に超逸な姿態を含み、行草への展開を暗示しているかのようである。康有為は、その著廣藝舟雙楫の碑品第一七に、爨龍顔碑、靈廟碑陰と共に品例の最上である神品列にこれを加え、「石門銘は疏(あら)く大らかで恣(ほしいまゝ)に輕飛しようとする仙人の趣きがあり、石門頌(建和二年・一四七)や孔宙碑(延熹七年・一六七)より出たものである。」と言っている。康有為の説は自ら好むところにかたよる缺點が少くないが、それは兎も角、康有為自身の書にはこの書の影響が最も強いようである。、、、と、(平尾孤往)氏の解説文がある。―

昭和三十一年「書の美学と書教育」 井島勉・墨美社

―手本の問題― p.200、、、つづき、

、、、書道觀の前時代性がうかがわれないこともない。

人びとは、書というものの特殊性を説いて、手本というものの意義を弁護しようとするかもしれぬ。しかし、そのことは、書の前時代的な在り方に注目したことにはなっても、書そのものの本質を洞察したことにはならない。平凡な手習師匠たちの書意識や、彼らに教え込まれながら踏襲してゆくうちに、いつのまにか凝固してしまったまちがった書意識が、盲目的に書と手本とを切り離すことのできぬものと信じ込ませたのである。、、、という(1956年の井島勉)氏がいた、、、つづく、

平凡な手習師匠の書意識とある、、、前時代性、書のそれと同じく平凡な美意識しかない方々に、、、

Copyright (C) 2009-2013 立体象書研究会 All Rights Reserved. 無断での盗用,転載など類似の行為を禁じます。使用等に関しては,必ず連絡ください。